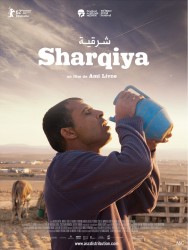

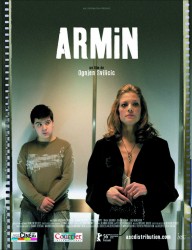

Caractéristiques

- réalisateur : Ami Livne

- année de production : 2012

- date de sortie : 7 novembre 2012

- durée : 85 minutes

- pays : Israël / France / Allemagne

- festivals : Festival de Jérusalem 2012 meilleur film – Festival de Berlin 2012 Panorama

Synopsis

Kamel, un jeune Bédouin, travaille comme agent de sécurité à la gare routière de Be’er Sheva. Il habite dans un petit village illégal, perdu au beau milieu du désert. Son frère Khaled, chef du village, travaille dans la construction et est marié à Nadia, 21 ans. La relation entre les deux frères est compliquée, Khaled n’approuvant pas le métier de Kamel. Un jour, en rentrant chez lui, Kamel apprend que les autorités ont ordonné la démolition du village. Dès le lendemain, Khaled quitte son emploi et décide de rester au village, pour repousser les autorités qui tenteraient de les déloger. Kamel, quant à lui, continue d’aller travailler….

Revue de presse

Le Figaro

Sharqiya, tempête de sable

C’est la première fois que le cinéma israélien met en scène cette minorité ignorée des Bédouins d’Israël, vivant comme des parias, chassés de leurs pauvres habitations dans le désert du Néguev, que l’administration considère comme des «villages illégaux». Peut-on d’ailleurs appeler «village» les baraquements de tôle et de caisses où logent Kamel, son frère Khaled et sa famille, héros du film d’Ami Livne, Sharqiya. Chaque jour, Kamel quitte ce campement misérable pour gagner son poste de vigile dans une gare routière. Entre la société israélienne, où il se sent étranger, et les vestiges de la tribu ancestrale, où il apporte des préoccupations modernes en essayant de bricoler des appareils de télévision ou des ordinateurs, il n’est d’aucun monde. Le film s’attache obstinément à ce garçon solitaire, à ses mornes allées et venues. Son frère ne s’entend guère avec lui. Seule sa belle-soeur lui apporte un peu de complicité affectueuse.Le microcosme familial va entrer dans la tourmente quand la menace de démolition des baraquements se précise. Aucun recours n’est possible contre l’administration qui exige des titres de propriété que les habitants du désert seraient bien en peine de fournir.

À partir de faits réels

Lorsque Kamel devient le héros d’un jour, après avoir découvert à la gare un colis suspect, et permis ainsi d’éviter un attentat, il espère naïvement pouvoir se faire entendre dans les médias. En vain. On ne fait même pas allusion à lui. Le silence indifférent qui le recouvre est pour lui un effondrement aussi grand que celui des baraquements livrés aux pelleteuses. Élaboré à partir de faits réels, Sharqiya (le mot signifie «vent d’est», qui est un mauvais vent, pour les Bédouins), symbolise dans une sobre dramaturgie la condition injuste faite aux nomades arabes, dans le sud d’Israël: destruction de logements, déplacements forcés… «L’État ne leur fournit ni électricité, ni eau, ni travail, et va jusqu’à les priver de leurs sources de revenus en les relocalisant de force», explique le scénariste Guy Ofran. «J’espère que ce film, que je considère comme patriotique, fera bouger les choses», dit le réalisateur, qui signe un premier film courageux.

Marie Noëlle Tranchant

Le Monde

“Sharqiya” : Beckett chez les Bédouins d’Israël

Ami Livne, réalisateur israélien de 37 ans, signe avec Sharqiya son premier long-métrage. Il est à craindre qu’il faille ajouter son nom sur nos tablettes dans la catégorie “cinéastes israéliens à suivre”. La régularité métronomique avec laquelle ce pays délivre, depuis une petite dizaine d’années, des films plus remarquables les uns que les autres est une source de joie cinéphilique en même temps que de mélancolie politique, à la pensée qu’une telle performance dans la recherche de la paix résoudrait, au moins à moitié, la question du plus invétéré des conflits moyen-orientaux.

En attendant, ce conflit est au coeur de Sharqiya. D’une manière inaccoutumée puisque le film est consacré à une population rarement, sinon jamais représentée sur les écrans israéliens : les Bédouins d’Israël. Depuis la création de l’Etat en 1948, cette population seminomade du désert du Néguev a été spoliée de son vaste territoire et contrainte à la sédentarisation dans une zone fermée, composée de sept agglomérations. Mais la moitié de cette communauté, forte aujourd’hui de quelque cent cinquante mille âmes, refuse toujours d’intégrer ces cités-dortoirs. Son établissement est donc considéré comme illégal par l’Etat, ses maisons régulièrement détruites et ses résidents poursuivis en justice.

Jouissant de la citoyenneté israélienne mais dénuée du moindre droit à respecter ses coutumes sur sa terre, la communauté bédouine, qui a longtemps servi à l’Etat de contre-modèle à la figure hostile du Palestinien, est pourtant devenue le quart-monde de la société israélienne. Le Bédouin israélien, sorte d’Indien ou de Rom local doublé par son arabité d’un statut d’ennemi intérieur potentiel, est sommé à ce titre de se soumettre ou de se démettre. C’est cet impossible dilemme que met précisément en scène la fiction de Sharqiya, à travers ses deux personnages principaux, les frères Khaled et Kamel. Fiction, il va sans dire, très documentée, interprétée par des Bédouins, et qui contourne avec grâce l’écueil de la démonstration militante.

Les deux personnages habitent de simples cabanes de tôle dans un village illégal des environs de Beersheba. Khaled, qui ne veut rien avoir à faire avec les Israéliens, incarne le front du refus. Kamel, vigile à la gare routière de Beersheba, la principale ville de la région, joue plutôt le jeu de l’intégration. Le torchon brûle entre les deux frères, et l’annonce de la destruction imminente de leurs maisons par les autorités met de l’huile sur ce feu.

Leurs stratégies (l’un reste chez lui avec sa femme pour résister, l’autre surjoue la loyauté en déposant sur son lieu de travail une bombe qu’il feint de repérer) s’avéreront in fine aussi inefficaces l’une que l’autre face au bulldozer de la bureaucratie israélienne. Mais Sharqiya vaut moins par ses péripéties, au demeurant inspirées d’un fait divers, que par le climat qu’il parvient à instaurer. Laconique et désertique, doté d’un sens raffiné de l’absurde, tourné en larges plans-séquences ouvrant sur l’espace infini du paysage, le film est une sorte de western biblique qui rendrait hommage à Samuel Beckett. Voir à cet égard la scène d’anthologie finale, filmée dans la durée, muette et poignante, au cours de laquelle une tractopelle réduit en miettes les maisons, sous la protection de policiers impassibles et sous les yeux de leurs habitants. Un plan d’apocalypse, à tous égards, pourtant rédimé par l’arrivée d’une camionnette bédouine remplie du matériau de la reconstruction. Une histoire qui dure, au sens physique et moral, depuis soixante ans.

Jacques Mandelbaum.

Première

Minorité silencieuse d’Israël, les Bédouins sont malmenés par les autorités car ils occupent « illégalement » des terres dont ils ne possèdent pas les titres de propriété. À mi-chemin entre fiction et documentaire (les personnages sont joués par des acteurs amateurs locaux, la dramaturgie importe moins que ce qui est décrit), ce premier film jette une lumière crue sur les conditions de vie difficiles de cette population, partagée entre traditions et désir d’intégration au sein d’une société israélienne méfiante et fermée. Le cheminement complexe du héros est à ce titre édifiant.

Christophe Narbonne

Télérama

Chaque matin, Kamel quitte son village bédouin – mais peut-on appeler village ces quelques baraques tenant debout comme par miracle ? – et effectue un long trajet en bus pour aller travailler à la gare routière de Be’er Sheva. Après des heures de surveillance (un attentat est toujours possible…), il rentre retrouver son frère et sa belle-soeur. Cette existence immuable est dévastée par une funeste nouvelle : les autorités israéliennes sont décidées à détruire toutes ces masures « illégales » et ordonnent l’expulsion des habitants. S’en aller, mais où ? Une étrange idée vient à Kamel pour attirer sur sa population l’attention de l’opinion publique… Le jeune réalisateur filme l’exécution de son plan, ingénieux et naïf, avec un sens évident du suspense : aucun effet spectaculaire, mais une tension créée insensiblement par le choix et la durée des plans. D’ailleurs, tout le film est efficace et discret ; on songe à ces panoramiques rapides qui, à chaque fois, replacent les personnages dans cet espace qui est à la fois leur survie et leur tombeau. Les Bédouins appellent sharqiya le vent qui assèche leurs corps, tant il est fait de chaleur et de poussière. La police israélienne qui, sans un mot de regret ni de compassion, traque un à un ces pauvres hors-la loi ressemble à ce vent mauvais. Ami Livne le dit simplement, sobrement.

Pierre Murat

Les Inrockuptibles

Des bédouins sont expulsés par la police israélienne. Tempo et sens de l’espace dignes d’un western moderne : une perle rare.

Un western?? Oui, sans aucun doute, mais avec les Bédouins dans le rôle des Indiens, la police israélienne dans celui des cow-boys, le désert du Néguev à la place de l’Arizona, un hameau de caravanes et de baraques à la place des tentes et des tipis, et un litige territorial à la place… d’un litige territorial.

Soit deux frères bédouins, Kamel et Khaled, et Nadia, épouse du second. Kamel est employé comme vigile à la gare routière de Beersheba, Khaled est dans la construction et Nadia veut étudier. Ce sont des Bédouins d’aujourd’hui, vêtus de jeans et baskets, mais attachés à leurs traditions et à leur terre.

Les autorités israéliennes veulent raser leurs villages dépourvus de statut juridique ou cadastral pour les reloger dans des banlieues modernes mais les Bédouins ne veulent pas bouger, préférant cet habitat précaire sans doute plus proche des tentes de leurs ancêtres. Chaque fois que la police vient les expulser et détruire leurs baraques, Kamel et Khaled reconstruisent au même endroit. Le conflit territorial qui fracture cette région est donc ici ramené à sa plus simple expression : changer de maison ou pas. Les Bédouins (du moins tels que montrés ici) ne sont pas radicalisés comme certains pans de la population palestinienne. Si Khaled se rebelle, Kamel est placide, il travaille à la ville et cohabite sans problème avec ses collègues juifs.

Il incarne la situation incertaine de son peuple, à la fois dedans et dehors, intégré à Israël par le travail mais séparé par les coutumes et l’habitat. Moins violente que le conflit israélo-palestinien, la relation entre les Bédouins et l’État d’Israël oppose tradition et modernité : les uns refusent un relogement plus salubre et confortable mais coupé de leurs racines, les autres veulent supprimer ces hameaux précaires qui semblent pourtant ne gêner personne.

Sharqiya n’est pas pour autant la simple illustration de cette question politico-sociale : celle-ci s’incarne dans une fiction qui noue suspense moral (Kamel déjoue un attentat et devient héros local) et suspense affectif (les deux frères se querellent et Nadia semble avoir une meilleure relation avec son beauf), mise en scène avec un beau sens de l’espace et du tempo.

Découvreur d’Hong Sangsoo ou de Jeff Nichols, l’excellent distributeur ASC a encore mis la main sur une perle rare : Sharqiya nous instruit de réalités peu connues tout en dispensant un vrai plaisir de cinéma.

Serge Kaganski

Libération

«Sharqiya», privé de désert

Il n’y a aucune ambiguïté dans le premier long métrage du jeune Israélien Ami Livne. Avec Sharqiya, il entend plaider une cause. Pas la sienne, ni celle des Palestiniens des territoires libres ou occupés mais celle des Bédouins, qui vivent dans le désert du Néguev depuis toujours, le plus souvent dans des villages de tôle provisoires, sans aucun titre de propriété sur ces terres dont l’Etat hébreu les déloge régulièrement.

Porte-à-faux Le scénariste du film, Guy Ofran, a lui-même passé son enfance parmi une population bédouine, et cette proximité se reflète dans les détails d’une écriture à la fois rigoureuse et empathique. Kamel, le héros bédouin de Sharqiya, gagne quelques sous comme agent de sécurité dans la gare d’autocars locale, activité qui le met doublement en porte-à-faux à l’égard de sa communauté dominée et démunie. Lorsque son village se retrouve sous le coup d’un avis d’expulsion et de démolition, la contradiction où se trouve Kamel devient une fracture ouverte, chaque jour plus douloureuse, à vif, puis insoutenable…

A l’image, Sharqiya est un film âpre et sec comme les paysages où il campe et comme le vent d’est qui lui donne son titre. On pourrait en rapporter l’esthétique à une géométrie solaire et poudreuse où les hommes sont toujours cadrés en fonction d’un désert qui les dépasse, les englobe ou les fait glisser à sa surface. Mais, dans ses profondeurs, le film exprime quelque chose de beaucoup plus sourd, qui mélange un regard d’homme honnête et embarrassé, un constat amer et même désespérant sur la démocratie israélienne, et un altruisme sincère mais non sentimental vis-à-vis du peuple bédouin, aux côtés duquel le film cherche à se faire une place. Tapis de sable. Il est facile d’imaginer le genre de hardiesse dont Ami Livne et Guy Ofran ont dû faire preuve pour mener à bien un projet de la nature de Sharqiya : la question bédouine est l’une des mieux enfouies sous le tapis de sable des déserts israéliens. Mais cette opiniâtreté sait se faire modeste devant l’abnégation des Bédouins, présents bien avant 1948 sur des terres dont on leur refuse l’usage.

La conclusion de Sharqiya laisse perplexe : souhaitant attirer l’attention publique sur le cas de son village menacé de disparition, Kamel imagine un stratagème dangereux pour se mettre en valeur, récolter les bénéfices de l’attention médiatique et les détourner sur son peuple, afin de mettre en lumière ses souffrances… Naturellement, son petit coup de théâtre foire piteusement, renvoyant Kamel et les siens dans l’ombre parfaite où les tient la société alentour.

Fallait-il une tragédie authentique pour qu’il atteigne son but ? La réponse est non : il faut des films, encore des films, beaucoup de films, plein de films. Là est sans doute la plus forte démonstration de Sharqiya.

Olivier Séguret

Le Journal du Dimanche

Kamel partage son quotidien entre une gare routière israélienne où il est employé comme gardien, et son village aux portes du désert, promis à la démolition par les autorités. Déchiré entre deux mondes, le jeune Bédouin doute de l’existence et ressent le “sharqiya”, ce vent d’est de mauvais augure. Malgré un scénario et une imagerie arides comme le Néguev, Sharqiya installe sa tension particulière. Avec tact, lenteur et seulement quatre acteurs, il lève le voile sur la situation désastreuse des Bédouins aujourd’hui en Israël.

Alexis Campion

Critikat.com

Quand on évoque la relation d’Israël à ses « minorités » (ethnies occupant ce sol avant la création de l’État), on a beau faire, l’image du sort des Palestiniens s’impose systématiquement à l’esprit, même quand – comme dans ce film-ci – ce sont d’autres populations qui sont présentées. Cependant, l’habileté de Sharqiya, de l’Israélien Ami Livne, consiste à traduire cet état de fait sans se complaire dans le caractère emblématique de son récit, en s’intéressant à la singularité et à l’ambiguïté d’une situation individuelle.

Kamel, son frère et sa belle-soeur, les trois déracinés de Sharqiya, ne sont pas palestiniens, mais bédouins – autrement dit, de tradition nomade, mais contraints par le pouvoir en place à la sédentarité, en l’occurrence clandestine. Leur campement en tôle ondulée dans le désert est promis à la démolition imminente. Seulement, on sait dès les premiers plans que ce sera pas tout à fait un exemplaire standard de « film-sur-la-situation-des-Arabes-en-Israël » : un personnage, Kamel, occupe d’entrée de jeu le champ, prenant une place prépondérante et singulière qu’il ne quittera plus. Le film s’ouvre sur son retour chez lui, une longue balade à pied après sa descente de bus en rase campagne. La caméra le suit dans sa marche, juste assez longtemps pour que la durée, le silence et l’isolement se fassent sentir. Et puis, une fois arrivé au campement, le voilà comme assailli par les siens, qui déboulent dans « son » cadre de plan-séquence sans crier gare, tels des importuns. Le ton est donné : Ami Livne vise moins le portrait d’une communauté que celui d’un homme qui s’y trouve terriblement à l’étroit.

Kamel est le vrai nomade du film, en somme : à l’étroit partout, il se révèle incapable de s’intégrer. La justesse du film est de pointer à quel point ses choix personnels y ont autant à voir que les contraintes sociales, lesquelles ne peuvent tout à faire servir d’excuse misérabiliste. Son frère lui reproche de ne pas partager le sort des siens, d’aller travailler à la ville chez les Israéliens (agent de sécurité dans une gare routière), de bricoler de l’électronique dans sa cabane, quand les autres triment dans la poussière pour la survie commune. À la ville, ce n’est guère mieux, les avantages professionnels – accordés non sans un certain paternalisme – s’accompagnant toujours de discrets signes d’exclusion. On fait l’appel en début de journée : tous sont nommés par leur prénom, sauf Kamel désigné par un « toi » expéditif. Puis, tandis qu’il arpente la zone qui lui est assignée dans la gare, il écoute en silence les communications radio de ses collègues (en voix-off) dans lesquelles il n’est quasiment jamais impliqué. Entre ces deux pôles centrifuges, la caméra continue de suivre ses allers-retours, ses marches solitaires et routinières à travers le désert – dilatant ainsi silence et isolement comme des signes de son individualisme buté. Car, qu’il marche pour lui-même ou pour rendre service, les pas de Kamel sont captés comme une initiative qu’il s’impose et à laquelle il s’accroche, et qui devient ainsi toute personnelle, voire teintée d’égoïsme. Ainsi, dans le but de réparer une faute, n’hésite-t-il pas à user de stratagèmes pour traverser un champ de mines : on est alors moins dans le lieu commun d’un don de soi (l’homme tient à la vie, il prend donc son temps) que dans la satisfaction individuelle (soulagement de la culpabilité, application d’ingéniosité technique). Kamel n’est pas satisfait de sa situation de paria, il aimerait se sentir accepté par les uns et les autres, alors il compose comme il peut avec leurs contraintes contradictoires. Mais les greffes ne prennent guère – encore une fois, autant parce que les organismes se défient de Kamel que parce que celui-ci, de par ses aspirations personnelles, s’en exclut lui-même d’une certaine façon. L’ultime et dangereuse initiative qu’il prend pour espérer sauver son campement ne fait que révéler au grand jour sa duplicité, à savoir les désirs égoïstes qui motivent sa posture fragile de membre du corps social. C’est la finesse de Sharqiya que de ne pas occulter, derrière les réflexes et schémas communautaires pour la plupart rebattus (conflits entre tradition et modernité, entre Israéliens et Arabes), la petitesse individuelle qui sous-tend l’appartenance à un groupe. Et puis, la petite note d’ironie finale, entre amertume et apaisement, vaut moins pour elle-même (confirmation de l’inadéquation de Kamel au monde, de la vanité de ses manoeuvres) que comme une autre manière de déjouer les schématismes, rappelant que les statuts des groupes et de chacun ne gagnent rien à se figer, et qu’il faut savoir s’adapter, se déplacer, se faire nomade.

Benoît Smith

A voir à lire.com

Le coeur narratif de Sharqiya, ce sont ces plans d’un homme qui marche à travers le désert, sac sur le dos, vers ou au retour de son lieu de travail. De ce personnage nous est donné à voir une enveloppe quasi-mutique, introvertie, d’où filtrent pourtant, dans sa posture ou sa manière de progresser dans le sable et les cailloux, une évocation émotionnelle puissante. En s’appropriant un sujet précis et compliqué – la situation des Bédouins en tant que « citoyens de seconde zone » de l’Etat d’Israël –, Ami Livne est parvenu à éviter deux écueils. En premier lieu, le folklore. La force du point de vue dans le récit consiste à déjouer les facilités de la représentation d’une communauté dont le spectateur ignore majoritairement les particularités, mais dont il a une image – et quasiment un imaginaire ! – assez commune. Sharqiya illustre plutôt brillamment la manière dont une étape préliminaire de documentation – de documentarisation, pourrait-on dire – travaille la cohérence d’un univers, aussi bien dans le choix des décors et des situations que par le biais des personnages secondaires. A aucun moment, l’authenticité de cette micro-société décrite par le cinéaste ne semble pouvoir être accusée de céder au lieu commun. Le second écueil qu’évite le film est celui d’une surdramatisation des conflits qui ferait plonger le récit dans un pathos largement étranger au ton du film. Il est plutôt séduisant de constater comment, à partir de trouvailles scénaristiques appuyées, le cinéaste désamorce les prises de pouvoir de l’intrigue sur les personnages, pour recentrer constamment l’attention du spectateur sur le protagoniste. C’est paradoxalement sur la recherche de cette tonalité mineure que le désespoir sourd de Kamel – notamment dans une séquence « d’attentat manqué » étonnante – s’exprime avec le plus de force.

A l’instar du Policier de Nadav Lapid, le premier film d’Ami Livne empoigne la société israélienne de l’intérieur, sans jamais virer au pamphlet. L’idée majeure d’une « citoyenneté de seconde zone » qui coexisterait implicitement et dans l’acceptation de tous, avec des citoyens de plein droit au sein d’un même Etat, trouve son développement dans une suite de scènes marquantes (notamment une démolition aux moyens disproportionnés), toujours à la frontière de la description et d’une forme de satire jamais entièrement ironique. La sincérité du propos l’empêche de virer au manichéisme que son ambition politique risquerait d’insuffler au récit, distillant la critique sociale dans une inquiétude sourde qui plane sur l’ensemble du film. De la sorte, Sharqiya s’apparente davantage à un film-portrait, voire à un film-paysage, qu’à une fiction traditionnelle On aimerait suivre Kamel un peu plus avant, finir par pénétrer le mystère qui l’entoure, quitte à voir le récit « recommencer » après sa résolution. Le registre du film conserve jusqu’au bout cette progression feutrée, qui rend plus trouble l’issue réelle de l’intrigue et du personnage. Une histoire à prolonger.

Camille Lugan